PG电子

News

PG电子APP文字化作光影中国电影的第一次真正“觉醒”!

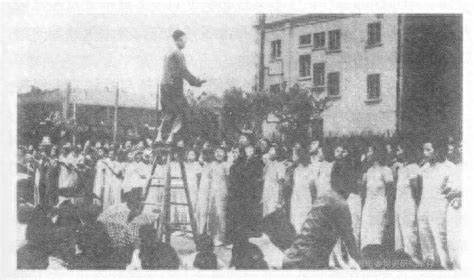

PG电子(Pocket Games Soft )全球首屈一指的电子游戏供货商[永久网址:363050.com],首位跨足线下线上电子游戏开发。PG电子,pg娱乐,PG电子试玩平台,pg电子app,pg电子外挂,pg电子接口,pg电子技巧,pg电子下载,欢迎注册体验!当左翼作家带着他们的思想与文字走进电影工厂,首次对准底层人民的辛劳与妇孺眼中的泪水,电影终于告别了过去那个单纯娱乐的“杂耍时代”。这一场由文字与影像共同塑造的“新兴电影运动”不仅重塑了中国电影的基因,也使电影成为了触动时代痛点的“思想号角”。从单纯的商业娱乐到社会的真实写照,这场跨越时空的电影觉醒,至今在电影史的深处回响。

在20世纪30年代初的上海电影界,正遭遇前所未有的困境。明星、联华、天一等三大电影公司在市场的激烈竞争和观众审美的变迁中举步维艰,特别是“一·二八”淞沪抗战的战火,更是让电影产业陷入低谷。

此时,左翼文化运动如一场星火燎原,民众对时局的关切和爱国情怀达到空前的高峰,为电影界指明了新的方向——明星公司抢先与左翼作家展开合作,开启了一段深远的“文化联姻”。

1932年夏,周剑云凭借同乡情谊找到钱杏邨,夏衍、郑伯奇等左翼作家随即化名潜入电影圈:夏衍成了“黄子布”,钱杏邨成了“张凤梧”。他们每月拿着50元的车马费,参与剧本创作,表面上是商业合作,实则承担着党组织“培养电影干部、传播进步思想”的使命。电影公司老板们只看到了左翼作品的市场潜力,却没想到,这群文人正悄然在电影的血液里注入了“为被压迫者发声”的理念。

然而,这场合作并非一帆风顺。瞿秋白提醒他们“不急于求成”,要谨慎行事,但当夏衍等人看到电影银幕对大众的强大影响力——正如列宁所说“电影是最重要的艺术”时,他们便决定通过镜头表达时代的声音。

左翼电影人带来了从内容到形式的全方位革新。他们深知,要让电影成为“民众的教科书”,必须先攻占舆论阵地,培养进步力量,革新创作理念。

第一步是影评战场的开辟。他们在《时报·电影时报》《晨报·每日电影》等多家报刊开设专栏,展开“电影意识”的大讨论:既痛批美国电影的文化侵略与国产电影中的封建糟粕,也热情推介苏联电影《生路》《金山》,翻译普多夫金的电影理论。

当联华公司《人道》试图用封建伦理美化现实时,左翼影评人直言不讳地指出:“西北灾荒的根本原因是军阀混战,影片却让观众‘不要乱动’,这分明是为资产阶级当耳目!”这种锐利的批判为进步电影扫除了舆论障碍。

接下来,他们搭建了人才桥梁,将话剧界的生力军注入电影圈:郑君里、金焰、王人美等进步演员登上银幕,袁牧之、聂耳等艺术家也跨界参与创作。同时,他们团结了老一辈电影人程步高、蔡楚生等人,在《狂流》《渔光曲》等影片中碰撞出新火花。短短一年内,电影界的进步阵营迅速壮大,形成了一个“提笔能写剧本,站台能导电影,坐下能评影片”的人才矩阵。

第三步是理论建设的推进。翻译苏联电影理论,编写电影剧本创作指南,这些看似幕后工作,实则在重新塑造电影的美学基础。当中国电影人第一次系统学习“蒙太奇”“典型人物塑造”等概念时,《狂流》中的洪水镜头象征着阶级觉醒,电影终于不再是对戏曲舞台的模仿,而是能承载复杂思想的独立艺术。

1933年,中国电影文化协会的成立,标志着电影行业的进一步觉醒。郑正秋、胡蝶等大佬与夏衍、田汉等左翼作家并肩站在一起,发布《宣言》呼吁“建设新的银色世界”。这一刻,电影宣告:它不再仅仅是为了消遣的“光影游戏”,而是承载民族命运的“时代镜像”。

随着左翼电影的崛起,政府开始感受到威胁。1933年11月,特务机关捣毁艺华公司,发放“警告信”威胁影院禁止放映进步影片;租界工部局禁用“九·一八”“一·二八”等字眼出现在银幕上;电影审查机构则毫不留情地删减揭露现实的镜头……尽管压力不断加大,左翼电影人依然通过智慧和韧性开辟了新天地。

他们运用“迂回战术”:如《渔光曲》通过描绘渔民的悲惨命运,隐喻帝国主义的经济侵略;《马路天使》借的遭遇,揭示了都市的黑暗。即便抗日题材镜头被禁,《狼山喋血记》以“打狼”寓言暗示抗敌,借隐喻让观众感受到民族危机。

电通影片公司的成立,标志着左翼电影在艺术和技术上的突破。影片《十字街头》展现青年失业困境,《马路天使》将民歌与剧情完美融合,首次让有声电影既具思想性又不失观赏性。这些影片不仅在上海的影院中爆满,还通过海外侨胞传到南洋、日本,成为世界了解中国的窗口。

1935年“一二·九”运动后,“国防电影”口号响起,《生死同心》《壮志凌云》等影片紧跟时代潮流,呼应抗日救亡,将个人命运与民族存亡紧密联系。

当时,电影界已从最初的被动合作,成长为自觉的“文化战士”,用光影编织救亡图存的精神纽带。

左翼电影运动的影响,早已超越时代的局限。它为中国电影留下了丰厚的精神遗产:

现实主义传统的奠基。中国电影从此懂得了“镜头要向下”,关注工人、纺织女工、流浪儿童等底层人民,用真实的细节打动观众。《神女》中阮玲玉饰演的母亲、《船家女》中徐来刻画的船娘,这些银幕人物成为了集体记忆,使电影真正成为“人民的艺术”。

社会批判精神的觉醒。电影不再回避阶级矛盾和民族危机,而是像手术刀般剖析现实:《狂流》揭露,《新女性》为受压迫的女性呐喊。这种“敢拍现实、敢触痛点”的勇气,至今依然是中国电影的核心品质。

电影文化身份的建构。通过与帝国主义文化侵略的抗争,中国电影明确了自己的文化定位:既不做西方电影的附庸,也不传递封建糟粕,而是扎根中国现实、反映民众心声的独立文化形态。这种文化自觉至今仍在中国电影中熠熠生辉。

当我们回望《马路天使》里的市井风情,《渔光曲》中的波光帆影时,看到的不仅是黑白胶片上的往昔岁月,更是那些用热血与智慧铺设电影之路的文化先驱。

真正的好电影,永远与时代同频共振——它可以是黑暗中的火炬,照亮社会的角落;也可以是警钟,唤醒沉睡的心灵。90年过去,中国电影早已发生翻天覆地的变化,但那份“为民众而拍、为时代而歌”的初心,始终是最珍贵的影史底色。从娱乐到号角,这场电影界的“觉醒运动”已经深深融入了中国电影的血脉。返回搜狐,查看更多

2025-08-05 11:57:06

2025-08-05 11:57:06 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表